|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

����w�K

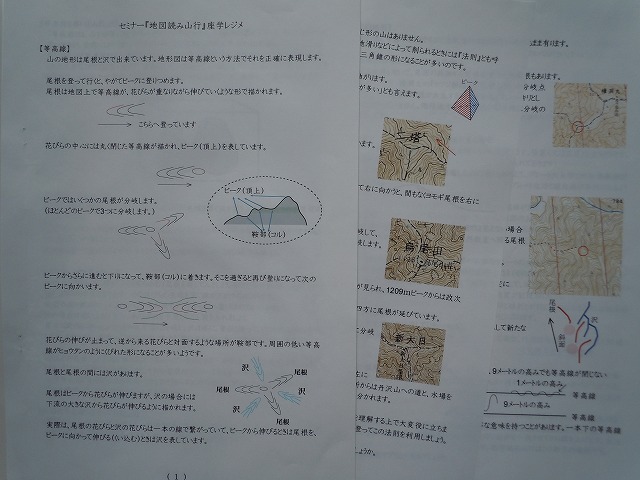

���̃e�L�X�g�����ƂɊ���ł̊w�K���n�߂܂�  ����w�K���i �n�}�̐���  �����[�X�ōu�t�̎茳�����߂�u�K���̕��X  �R�̖͌^���g���ē������̕\���𗝉������ƕ��i

|

|||||||||||||

���Z

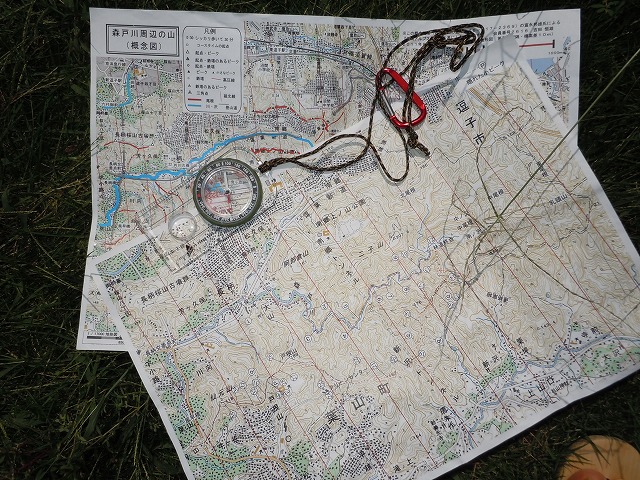

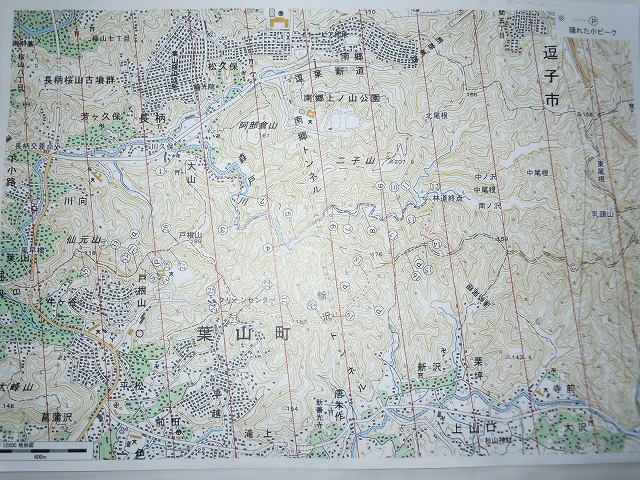

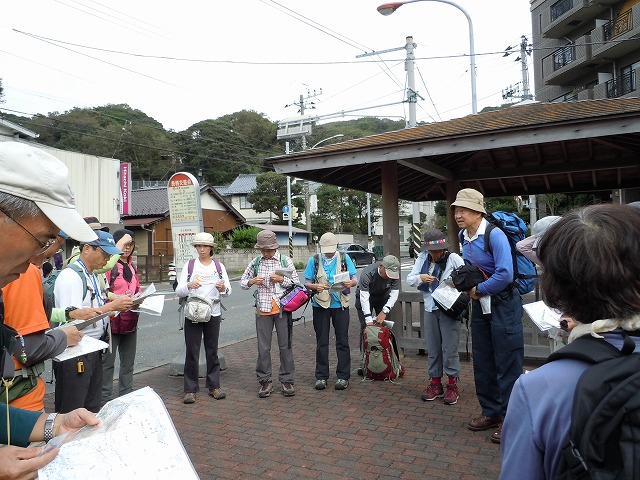

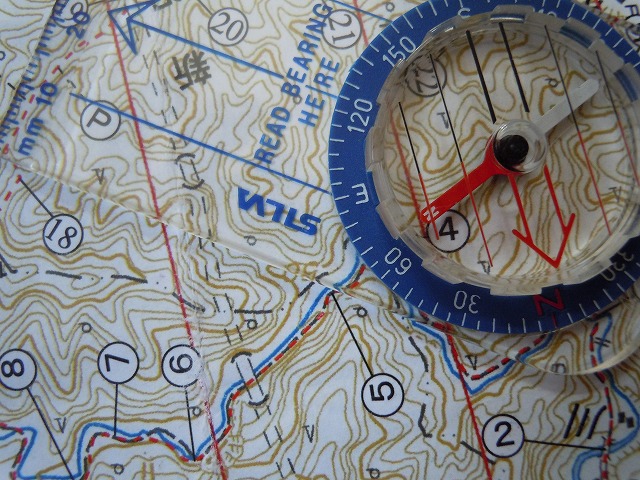

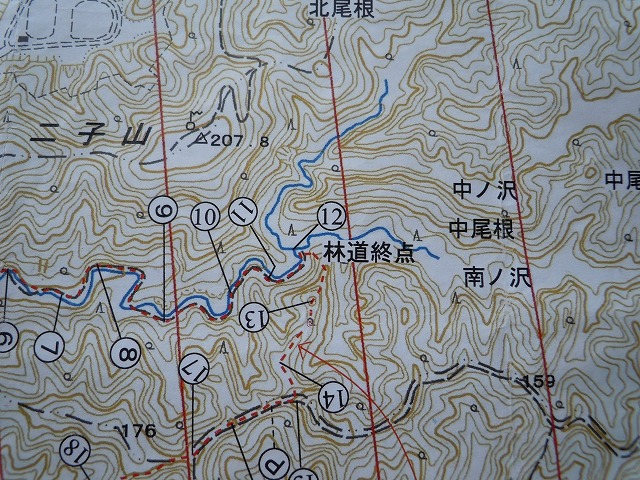

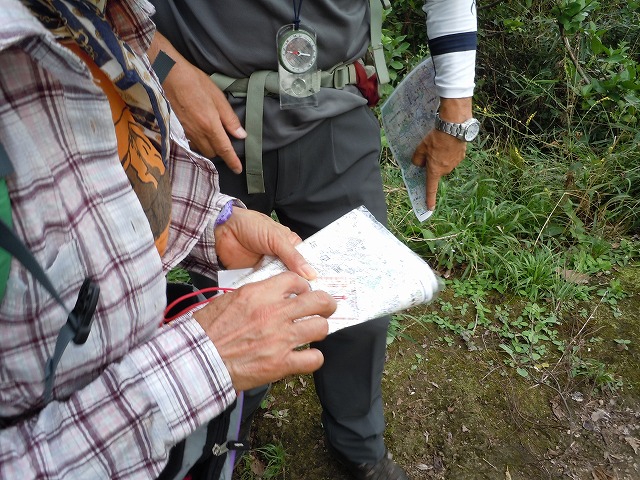

���ꂪ�R���p�X  �o�R�ҕK�g�̃R���p�X �����Ă͂��邯�ǁA�g������������Ȃ��c �n�}�ǂ݂� �R���p�X�̎g�������w�т܂� �i�s�����Ɍ����n�`��n�}����ǂݎ��܂� �x�������̊p�x���m�F�� ���ݒn�̊m�F�����܂�  �n�}�̓��[�_�[���p�ӂ��Ă���܂���  ����̒n�}�ǂ݂̃t�B�[���h�� ���q�s�Ɨt�R���ɂ܂�����O�Y�A���v�X ����҂��o��ƌ������̎R��́A�n�`������g��ł��Ď苭�� �����R�悾���n�}�ǂ݂͓���Ȃ̂� �u�n�}�̐Ԃ����͉��ł����H�v �u���k���ł��B�����w���k��\���Ă��܂��v  �X�^�[�g�͒����̌����_ ���[�_�[����R���p�X�̎g�����̃��N�`���[���Ă� �u���ӂɉE�ӁB�ۂ��̂���]�ՁB�^�̑傫�������ł��v ����w�K�ŏK�����͂��Ȃ�ł����ǁc  �u�R���p�X�̍��ӂ��A�X�^�[�g�n�_���烋�[�g�̐Ԃ��j���ɍ��킹�܂��v �n�}�ǂݎ��Z�̑����́A�i�s�����̊m�F���� ���̂��߂Ɂ@�ǂ��ɂǂ�����ăR���p�X�Ă邩�A����n�܂�܂�  �u�����̏��A��������ă��[�g�ɍ��ӂ����킹�܂��v  �u���H�ǂ������ł����H�v�u�����̏��ɂ�������č��킹�܂��v �R���p�X�̊p�x�͐i�s�����ɍ��v���܂������H  �o���_���班����������̃|�C���g�ŁA���ݒn����ˍ��R��T���Ă݂܂�  �ˍ��R�̎R������̂����� ���ݒn����ˍ��R�ɃR���p�X�̍��ӂ����킹�� ��]�Ղ��A��]�Ղ̒��̐������k���ɍ��킹�� �R���p�X�����̐��ʂɒu���Ď����̑̂����A���j����]�Ֆ��Ɉ�v������ ����̎w������������  �ˍ��R��������  �Q�[�g���z���ĎO�Y�A���v�X�ɓ���  �T�Ԃ̃|�C���g�őΊ݂̑�̊p�x���m�F����  ���ݒn�D����Ί݂̑�ɍ��ӂ����킹�� �p�x�P�Q�T�x �R���p�X��̂̐��ʂɒu���A����m�F���� ����̐�ɑ�����  �T�Ԃ̃|�C���g����P�Q�T�x�̊p�x�Ɋm�F�ł���x��  �u���̑�̊p�x�́H�v�@�n�}�ǂ݂ɖ����ɂȂ��Ă��܂�  �P�Q�Ԃ̃|�C���g�@�ѓ��I�_ ��̍����_�ŁA���ꂼ��̑�̗����p�x���m�F����  �E�肩�痬������x��  ��̍����_  �ѓ��I�_�̒n�`�}  ���ꂼ��ɃR���p�X�ő�̗����p�x���m�F  �P�R�Ԃ̃|�C���g����x�����̊p�x���m�F���� �n�}��̊p�x�ƁA���ۂ̎x�����̊p�x�������Ă��邾�낤�� ����Ă�����A���ݒn���Ⴄ�Ƃ������ƂɂȂ�  �P�R�Ԃ���A�x�����ɍ��ӂ����킹�� ����̐�Ɏx������������  �P�R�Ԃ̃|�C���g���琼�ɔh������x�����̗l�q  �x�����̊p�x��O����Ɋm�F  �h���O������ �쓌�̎x�����Ɩk���̎x�������m�F���� ���ݒn�̊m�F���  ���ԂŐ擪����サ�܂� �u�i�s�����͂�����v  �u���̃|�C���g�܂ł̒n�`�͂ǂ��ł����H�v�u���`�ƁA�P�O�O�l�����R�ŁA���̐�łQ�O�l���炢�o��܂��v  �Q�O�Ԃ���Q�P�Ԃ܂ŁA�i�s�����p�x�Q�W�O�x �Q�P�Ԃ͂Q�O�l�o�����s�[�N  �|�C���g�ɒ����Đ擪��� �u���̃|�C���g�܂ł̒n�`�͂ǂ��ł����H�v�ƃ��[�_�[ �F�ŕ����𑪂�@�ǂ�Ȓn�`�������̂��n�}��ǂ�  �i�s���������܂��āA���̃|�C���g�ɏo���I  �������|�C���g�ŁA�܂��n�}��ǂ� �Ƃɂ����n�}��ǂށI  �ω��˂��߂��ăN���[���Z���^�[�̕���Ɍ�����  �n�}��Ń��[�g��H��A�x�������m�F���āA���ݒn�f����  �H�[�ɂ̓L���~�Y�q�L  �擪�����@�u���̃|�C���g�܂ł̒n�`�͂ǂ��ł����H�v  �e�����ꂼ��Ɏ��̃|�C���g�܂ł̒n�`��ǂ݂܂�  ����ł́A���[�g�̊p�x���m�F���� �i�s�����Ɍ��͂Ȃ����A�n�}��ǂ݂܂�  �i�s�����̊m�F���ł���  ���̃|�C���g�Ɍ����ďo��  �匳�R������̒n�}�ǂ݂̏I�_  �Ō�ɑ̑�������  �����̊��z�\  ���R�H�ɂ̓c���K�l�j���W���̉Ԃ����ɗh��� ���̌�̔��ȉ�́c  �ܘ_�A�������蔽�Ȃ��܂��I  �܂��@�u����ꂳ�܁`�I�I�v ���̌� �R�s�̎l���R�b�ɉԂ��炢�āc ���̂悤�ɂ��ā@�n�}�ǂݎR�s���s���܂�  �d�m�c |

|||||||||||||